源氏物語 1帖 桐壺:あらすじ・目次・原文対訳

本ページは、高千穂大名誉教授・渋谷栄一氏の『源氏物語の世界』(目次構成・登場人物・原文・訳文)を参照引用している(全文使用許可あり)。

ここでは、その原文と現代語訳のページの内容を統合し、レイアウトを整えた。速やかな理解に資すると思うが、詳しい趣旨は上記リンク参照。

桐壺のあらすじ

どの帝の御代であったか、それほど高い身分ではない方で、帝(桐壺帝)から大変な寵愛を受けた女性(桐壺更衣)がいた。二人の間には輝くように美しい皇子が生まれたが、他の妃たちの嫉妬や嫌がらせが原因か病気がちだった更衣は、3歳の皇子を残して病死する。これを深く嘆く帝を慰めるために、亡き更衣に生きうつしの先帝の皇女(藤壺)が入内し、新たな寵愛を得た。一方、皇子は帝のもとで育てられ、亡き母(桐壷更衣)に似ているという藤壺を殊更に慕う。帝は元服した皇子を臣籍降下させ源姓を与えて、左大臣家の娘(葵の上)の婿とする。彼はその光り輝くような美貌から光る君と呼ばれる。

(以上Wikipedia桐壷より。色づけは本ページ)

※桐壺帝は帝を区別するための呼称で原文にはない。葵の上も読者による便宜上の通称。上がつく女性は「紫の上」のみ。「光る源氏」は次巻帚木冒頭初出(この点、大系は「光源氏」、全集は光源氏「光る源氏」とし、この違いは写本の文面とそれを採用した学者の見解によるが、前者が一般通説的表記で、後者が学説的有力表記)。この「光(る)」は形容詞で名前ではない。それが乳母弟の「惟光」という名前の意義で、後述の「かがやく日の宮」との対比でもある。

上記あらすじにはないが、物語全体の理解として、本巻で源氏と藤壺が並び称され「世にたぐひなしと見たてまつりたまひ、名高うおはする宮の御容貌に…世の人「光る君」と聞こゆ。藤壺ならびたまひて、御おぼえもとりどりなれば、「かかやく日の宮」と聞こゆ」とされることが特に大事。

この「ががやく日の宮」との対照及び、源氏物語の和歌で「月影」が源氏のこととされることから、「光る源氏」の光は月の光と解する。

ちなみに、夜職の色恋営業用に用いられる通名の源氏名は、源氏物語が由来とされるキラキラネーム。この「キラキラ」も光源氏に由来すると見るべきものと思う。

| 目次 | |||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ・和歌抜粋内訳#桐壺(9首:別ページ) | |||||||||||||||||||||||

| ・主要登場人物 | |||||||||||||||||||||||

| ・桐壺の配置:梅壺・藤壺と対になる | |||||||||||||||||||||||

| ★桐壺巻の特別な意義:後挿入説とその根拠 | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| 注釈 | |||||||||||||||||||||||

| 本文校訂 | |||||||||||||||||||||||

主要登場人物

- 光る源氏(ひかるげんじ)

- この物語の主人公

- 呼称:男御子・御子・君・若宮・宮・源氏の君・光る君・源氏

- 藤壺女御(ふじつぼのにょうご)

- 主人公の永遠の理想的異性

- 呼称:先帝の四の宮・后の宮の姫宮・藤壺・御方・宮・かかやく日の宮

- 桐壺帝(きりつぼのみかど)

- 主人公の父親

- 呼称:主上・帝・内裏・御前

- 桐壺更衣(きりつぼのこうい)

- 主人公の母親、故大納言の娘

- 呼称:御息所・女・桐壺の更衣・母御息所の御方

- 弘徽殿女御(こきでんのにょうご)

- 右大臣の娘、第一親王の母親

- 呼称:右大臣の女御・一の御子の女御・弘徽殿・御方・女御・弘徽殿の女御・春宮の女御

- 祖母北の方(おおんおばきたのかた)

- 桐壺更衣の母、親光る源氏の祖母

- 呼称:母北の方・母君・御祖母北の方

- 靫負命婦(ゆげいのみょうぶ)

- 帝の使者となって故桐壺更衣邸を弔問

- 呼称:靫負命婦・命婦

- 東宮(とうぐう)

- 主人公の異母兄、のちの朱雀帝

- 呼称:一の皇子・儲の君・一の宮・春宮

- 葵の上(あおいのうえ)

- 主人公の正妻、政略結婚によって結ばれる

- 呼称:御女・女君・大殿の君

- 頭中将(とうのちゅうじょう)

- 主人公の親友、葵の上の同母兄

- 呼称:蔵人少将

- 左大臣(さだいじん)

- 主人公の岳父

- 呼称:引入の大臣・大臣・大殿

- 母后(ははぎさき)

- 藤壺の母、先帝の后

- 呼称:母后・后の宮・后

- 兵部卿宮(ひょうぶきょうのみや)

- 藤壺の同母兄

- 呼称:兵部卿の親王

- 高麗人の相人(こまうどのそうにん)

- 人相見

- 呼称:高麗人

以上の内容は、全て以下の原文のリンク先参照。文面はそのままで表記を若干整えた。

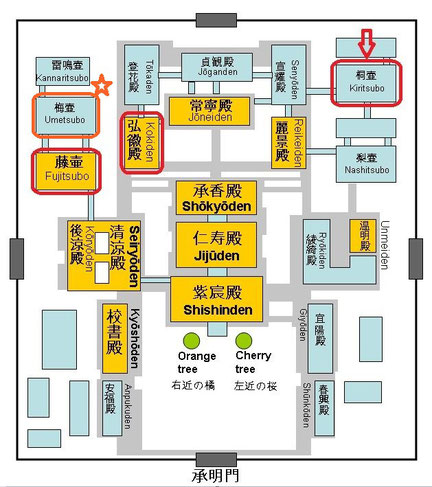

桐壺の配置

画像はウィキペディア『淑景舎(桐壺)』より。色の枠囲みと印は本ページ。

「桐壺」は、伊勢物語終盤121段『梅壺』の配置と対をなしたものと解する(独自説)。

つまりこれが源氏物語『桐壺』の物語的な意味の由来で、その証拠に、伊勢斎宮(読者通称:秋好中宮)が伊勢物語の成立論を争った絵合で「梅壺の御方」とされるのである。

さらに言えば、桐壺が源氏、梅壺が伊勢、藤壺(かがやく日の宮、かぐや・不死の壷)で竹取、という三位一体を象徴させたもの。つまり光る君が、伊勢物語の無名の昔男(絵合和歌での「年経りにし伊勢をの海人」)で、かがやく日の宮こと藤壺が竹取のかくや。それで並び立つとされるし、絵合でも竹取と伊勢は並べられて勝利する。それで昔男は通説のいうように在五中将こと業平ではないから、一般にいう在五物語(総角)ではなく伊勢物語と定義し、その海ほど深い心を、底の浅い業平の名で貶めるなと激しく争い、絵を買い漁った中将陣営を負かし、伊勢斎宮陣営に主人公を付けて勝利させるのである。

以上は独自説だが、源氏物語が竹取・伊勢の融合形態というのは一般に受け入れられている通説でもあるところ、それは空想と歌物語の融合という表面一面的分類論にとどまるものではない。源氏物語・紫式部日記・紫式部集という紫式部三作品の題材と和歌構成にも投影される、著者の根本的精神性の投影でもある。

桐壺巻の特別な意義:後挿入説とその根拠

後挿入の多角的根拠:和歌の構成

桐壺巻は、学説から内容的に次巻・帚木との連続性が薄いことが争いなく指摘され、そのことから、池田亀鑑等の実績ある学者や与謝野晶子等から後から書かれて挿入された説が提唱されている。そうした従来の説は、上記の日本らしい本文内容の感覚的説明にとどまるが、それは諸々の客観的配置から多角的に裏付けることができることを、ここで論証する。

即ち、

- 物語の肝心である和歌で、贈答をまたぐ贈答という、他には物語終盤の浮舟巻に一例しか存在しない極めて技巧的な(通常は思いつかない)配置が、祖母北の方ー桐壺帝という全体の和歌構成からすると脇役に採用されていること(この点、序盤の末摘花巻で贈答最中に独詠が挟まれる一例があるが、典型的贈答をまたぐものではなく、しかも源氏による変則)。

- また桐壺巻の先頭歌も、女性(桐壺更衣)の独詠的贈歌(相手からの返事がない贈歌)という、浮舟巻先頭歌と同様の和歌であること(なおこのような独詠的贈歌は全体の5%程度に過ぎず、女性に絞ればもっと少ない)。

- さらにその桐壺更衣の先頭歌の内容は、源氏完成以後にとりかかったと思われる晩年の紫式部集の先頭歌と同じく、相手を想定した一方的な離別の歌であること(そもそも女性の歌から始まること自体異色で、大和物語先頭歌で伊勢の御が弘徽殿の壁に書き付けたような、この国の伝統的態度からすると破廉恥でけしからん先進的意味がある。なお宮中を話題にした紫式部日記の先頭歌は、道長→紫式部の構成)。

- 他方で、帚木巻以降は男性からの典型的贈答及び、典型的な対句が続いている(入念な対句は源氏物語の和歌の最大の特徴の一つで、先頭歌が続く歌と対句になっていないのは、7巻花宴以降、葵 ・松風・若菜下・宿木の五巻のみで54巻の10%未満。巻一首のみ匂兵部卿・夢浮橋は除くが、いずれも終盤の巻)。

これらのことから、本来帚木巻が先頭であったところ、浮舟巻を記した以降、もっと言えば(著者のモチベーション的に)物語を一通り書き終えた後で、桐壺巻を記し先頭に据えたと見るべきものである。

その意義:伝説の具体的説示

他の巻で母・桐壺の言及は唯一、12巻須磨で「母君に語らふやう、桐壺の更衣の御腹の源氏の光る君こそ、朝廷の御かしこまりにて須磨の浦にものしたまふなれ」というかなり説明調のものがあり(既出主要ヒロイン通例の「かの」桐壺などがないが、この一連の表現自体で「かの」の意味を表現している。つまり、更衣腹なのに地方に流れても特別扱いということは、とんでもない何かがある)、このような小出しにしてきた情報を膨らませて肉付けしたものと思われる。

例えば現代の漫画アニメ『明治・るろうに~』のように、物語も終わるに至り、後日談で散々有名の根拠としてきた伝説の具体的根拠(出自)を示すべく幕末の追憶編を出すようなもの。そして本巻本文とその最初と最後は、まさにそのような内容となっている(「光る君といふ名は、高麗人のめできこえてつけたてまつりける」とぞ、言ひ伝へたるとなむ)。

しかし今の時代では、そのような時間を前後した手法がとれるとはいえ、その作品順のままでは識字率の低い時代の読者達は混乱するだろうし、据わりも悪いので、後から実はこれが先頭巻ということにしたと思われる(この点、伊勢物語は傍系写本により激しく前後移動と添削がされるが、源氏物語では各巻連続性はそこまでではないことがあるとされつつ、そのような前後移動まではされていない、つまりそうしなければならない・やむにやまれぬ作品自体にまつわる事情、読者や学者達が作品を積極的にいじるに至る必然の動機・必要性がないので、この挿入は著者・紫式部による)。

類例:特段の序章(プロローグ)とその包括的象徴性

こうした先頭後付けの構図は、『徒然草』の序段構成にも反映されていると思う(徒然草は「源氏物語」と直接引用し、表現もその色が濃く反映されているとされる)。

そもそも序段と称されること自体特有のもので、それが兼好によるものかはともかく、何らかの強い作用が総体的に働いたと見るのが自然だろう。

この徒然草を象徴する一番有名な序段(つれづれなるままに)の意義についても、全体を象徴させた総括かそこまでの意味はない書き出しに際した単なる感想か、感覚的な水掛論で争われている。

しかしその書き出しの「つれづれなるままに」が源氏物語の定型句であることは、対になる「あやしうこそものぐるほしけれ」が枕草子の定型句であること、それに加え「源氏物語、枕草子などにことふりにたれど」の順で直接引用されること(徒然19段:をりふしの移り変はるこそ)にも照らして間違いないこと(なお独自説)。

これと作中で類例のない短い序段及び、序段呼称の特別性から、全体の総括的な後付けと見るのが妥当である。

最初に記したなら伊勢・大和・枕草子同様1段で問題ないし、むしろ大作の序は、全体を書き終えた後で粋を集めて書くのが、本国最古の歌物語たる古事記で明示されて以来、揺るがない骨太の伝統でもある。

ちなみに桐壺巻の文字数は一万字程(54巻中26番目)で、全体平均の一万五千字より短く、序章の分量として差し支えないと思う。

原文対訳

| 番号 |

定家本 (明融臨模本※) |

現代語訳 (渋谷栄一) |

|---|---|---|

| 桐壺 | ||

第一章 光る源氏 前史の物語 |

||

第一段 父帝と母桐壺更衣の物語 |

||

| 1 |

いづれの御時にか、女御、更衣あまたさぶらひたまひけるなかに、いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて時めきたまふありけり。 |

どの帝の御代であったか、女御や更衣が大勢お仕えなさっていたなかに、たいして高貴な身分ではない方で、きわだって【ときめいて】御寵愛をあつめて【△】おられる方があった。 |

| 2 | はじめより我はと思ひ上がりたまへる御方がた、めざましきものにおとしめ嫉みたまふ。 | 最初から自分こそはと【思い上がって】気位い高くいらっしゃった女御方は、失敬な者だ【驚くべき思い上がった者】と貶んだり嫉んだりなさる |

| (※古文では目覚ましい=驚く。文言は普遍的語義に即し解釈する。大真面目な男学者目線で捉えると、京女たる著者の意図を骨抜きにする、「たまへる」とあるから良い意味で悪い意味ではないとみなすのは近視眼的な間違い)。 | ||

|

同じほど、それより下臈の更衣たちは、ましてやすからず。 朝夕の宮仕へにつけても、人の心をのみ動かし、恨みを負ふ積もりにやありけむ、いと篤しくなりゆき、もの心細げに里がちなるを、いよいよあかずあはれなるものに思ほして、人のそしりをも(訂正跡01)え憚らせたまはず、世のためしにもなりぬべき御もてなしなり。 |

同じ身分の者や、その方より下の更衣たちは、いっそう心穏やかでない。 朝晩のお側仕えにつけても、他の妃方の気持ちを不愉快にばかりさせ、嫉妬を受けることが積もり積もったせいであろうか、とても病気がちになってゆき、何となく心細げに里に下がっていることが多いのを、ますますこの上なく不憫な方とおぼし召されて、誰の非難に対してもおさし控えあそばすことがおできになれず、後世の語り草にもなってしまいそうなお扱いぶりである。 |

|

| 3 |

上達部、上人なども、あいなく目を側めつつ、「いとまばゆき人の御おぼえなり。 唐土にも、かかる事の起こりにこそ、世も乱れ、悪しかりけれ」と、やうやう天の下にもあぢきなう、人のもてなやみぐさになりて、楊貴妃の例も引き出でつべくなりゆくに、いとはしたなきこと多かれど、かたじけなき御心ばへのたぐひなきを頼みにてまじらひたまふ。 |

上達部や殿上人なども、ひと事ながら目を逸らしそらしして、「とても眩しいほどの御寵愛である。 唐国でも、このようなことが原因となって、国も乱れ、悪くなったのだ」と、しだいに国中でも困ったことの、人びとのもてあましの種となって、楊貴妃の例までも引き合いに出されそうになってゆくので、たいそういたたまれないことが数多くなっていくが、もったいない御愛情の類のないのを頼みとして、宮仕え生活をしておられる。 |

| 4 |

父の大納言は亡くなりて、母北の方なむいにしへの人のよしあるにて、親うち具し、さしあたりて世のおぼえはなやかなる御方がたにもいたう劣らず、なにごとの儀式をももてなしたまひけれど、とりたててはかばかしき後見しなければ、事ある時は、なほ拠り所なく心細げなり。 |

父親の大納言は亡くなって、母親の北の方が古い家柄の人の教養ある人なので、両親とも揃っていて、今現在の世間の評判が勢い盛んな方々にもたいしてひけをとらず、どのような事柄の儀式にも対処なさっていたが、これといったしっかりとした後見人がいないので、こと改まった儀式の行われるときには、やはり頼りとする人がなく心細い様子である。 |

第二段 御子誕生(一歳) |

||

| 5 |

先の世にも御契りや深かりけむ、世になく清らなる玉の男御子さへ生まれたまひぬ。 いつしかと心もとながらせたまひて、急ぎ参らせて御覧ずるに、めづらかなる稚児の御容貌なり。 |

前世でも御宿縁が深かったのであろうか、この世にまたとなく美しい玉のような男の御子までがお生まれになった。 早く早くとじれったくおぼし召されて、急いで参内させて御覧あそばすと、たぐい稀な嬰児のお顔だちである。 |

| 6 |

一の皇子は、右大臣の女御の御腹にて、寄せ重く、疑ひなき儲の君と、世にもてかしづききこゆれど、この御にほひには並びたまふべくもあらざりければ、おほかたのやむごとなき御思ひにて、この君をば、私物に思ほしかしづきたまふこと限りなし。 |

第一皇子は、右大臣の娘の女御がお生みになった方なので、後見がしっかりしていて、正真正銘の皇太子になられる君だと、世間でも大切にお扱い申し上げるが、この御子の輝く美しさにはお並びになりようもなかったので、一通りの大切なお気持ちであって、この若君の方を、自分の思いのままにおかわいがりあそばされることはこの上ない。 |

| 7 |

初めよりおしなべての上宮仕へしたまふべき際にはあらざりき。 おぼえいとやむごとなく、上衆めかしけれど、わりなくまつはさせたまふあまりに、さるべき御遊びの折々、何事にもゆゑある事のふしぶしには、まづ参う上らせたまふ。 ある時には大殿籠もり過ぐして、やがてさぶらはせたまひなど、あながちに御前去らずもてなさせたまひしほどに、おのづから軽き方にも見えしを、この御子生まれたまひて後は、いと心ことに思ほしおきてたれば、「坊にも、ようせずは、この御子の居たまふべきなめり」と、一の皇子の女御は思し疑へり。 人より先に参りたまひて、やむごとなき御思ひなべてならず、皇女たちなどもおはしませば、この御方の御諌めをのみぞ、なほわづらはしう心苦しう思ひきこえさせたまひける。 |

最初から女房並みの帝のお側用をお勤めなさらねばならない身分ではなかった。 評判もとても高く、上流人の風格があったが、むやみにお側近くにお召しあそばされ過ぎて、しかるべき管弦の御遊の折々や、どのような催事でも雅趣ある催しがあるたびごとに、まっさきに参上させなさる。 ある時にはお寝過ごしなされて、そのまま伺候させておきなさるなど、むやみに御前から離さずに御待遇あそばされたうちに、自然と身分の低い女房のようにも見えたが、この御子がお生まれになって後は、たいそう格別にお考えおきあそばされるようになっていたので、「東宮にも、ひょっとすると、この御子がおなりになるかもしれない」と、第一皇子の母女御はお疑いになっていた。 誰よりも先に御入内なされて、大切にお考えあそばされることは一通りでなく、皇女たちなども生まれていらっしゃるので、この御方の御諌めだけは、さすがにやはりうるさいことだが無視できないことだと、お思い申し上げあそばされるのであった。 |

| 8 |

かしこき御蔭をば頼みきこえながら、落としめ疵を求めたまふ人は多く、わが身はか弱くものはかなきありさまにて、なかなかなるもの思ひをぞしたまふ。 御局は桐壺なり。 あまたの御方がたを過ぎさせたまひて、ひまなき御前渡りに、人の御心を尽くしたまふも、げにことわりと見えたり。 参う上りたまふにも、あまりうちしきる折々は、打橋、渡殿のここかしこの道に、あやしきわざをしつつ、御送り迎への人の衣の裾、堪へがたく、まさなきこともあり。 またある時には、え避らぬ馬道の戸を鎖しこめ、こなたかなた心を合はせて、はしたなめわづらはせたまふ時も多かり。 事にふれて数知らず苦しきことのみまされば、いといたう思ひわびたるを、いとどあはれと御覧じて、後涼殿にもとよりさぶらひたまふ更衣の曹司を他に移させたまひて、上局に賜はす。 その恨みましてやらむ方なし。 |

もったいない御庇護をお頼り申してはいるものの、軽蔑したり落度を探したりなさる方々は多く、ご自身はか弱く何となく頼りない状態で、なまじ御寵愛を得たばっかりにしなくてもよい物思いをなさる。 お局は桐壺である。 おおぜいのお妃方の前をお素通りあそばされて、そのひっきりなしのお素通りあそばしに、お妃方がお気をもめ尽くしになるのも、なるほどごもっともであると見えた。 参上なさるにつけても、あまり度重なる時々には、打橋や、渡殿のあちこちの通路に、けしからぬことをたびたびして、送り迎えの女房の着物の裾が、がまんできないような、とんでもないことがある。 またある時には、どうしても通らなければならない馬道の戸を鎖して閉じ籠め、こちら側とあちら側とで示し合わせて、進むも退くもならないように困らせなさることも多かった。 何かにつけて数知れないほど辛いことばかりが増えていくので、たいそうひどく思い悩んでいるのを、ますますお気の毒におぼし召されて、後凉殿に以前からご伺候なさっていた更衣の部屋を他に移させなさって、上局として御下賜あそばす。 その方の恨みはなおいっそうに晴らしようがない。 |

第三段 若宮の御袴着(三歳) |

||

| 9 |

この御子三つになりたまふ年、御袴着のこと一の宮のたてまつりしに劣らず、内蔵寮、納殿の物を尽くして、いみじうせさせたまふ。 それにつけても、世の誹りのみ多かれど、この御子のおよすげもておはする御容貌心ばへありがたくめづらしきまで見えたまふを、え嫉みあへたまはず。 ものの心知りたまふ人は、「かかる人も世に出でおはするものなりけり」と、あさましきまで目をおどろかしたまふ。 |

この御子が三歳におなりの年に、御袴着の儀式を一宮がお召しになったのに劣らず、内蔵寮や納殿の御物をふんだんに使って、大変に盛大におさせあそばす。 そのことにつけても、世人の非難ばかりが多かったが、この御子が成長なさって行かれるお顔だちやご性質が世間に類なく素晴らしいまでにお見えになるので、お憎みきれになれない。 ものごとの情理がお分かりになる方は、「このような方もこの末世にお生まれになるものであったよ」と、驚きあきれる思いで目を見張っていらっしゃる。 |

第四段 母御息所の死去 |

||

| 10 |

その年の夏、御息所、はかなき心地にわづらひて、まかでなむとしたまふを、暇さらに許させたまはず。 年ごろ、常の篤しさになりたまへれば、御目馴れて、〔桐壺帝〕「なほしばしこころみよ」とのみのたまはするに、日々に重りたまひて、ただ五六日のほどにいと弱うなれば、母君泣く泣く奏して、まかでさせたてまつりたまふ。 かかる折にも、あるまじき恥もこそと心づかひして、御子をば留めたてまつりて、忍びてぞ出でたまふ。 |

その年の夏、御息所は、ちょっとした病気をお患いになって、退出しようとなさるのを、お暇を少しもお許しあそばさない。 ここ数年来、いつも病気がちでいられるので、お見慣れになって、〔桐壺帝〕「このまましばらく様子を見よ」とばかり仰せられているうちに、日々に重くおなりになって、わずか五、六日のうちにひどく衰弱したので、母君が涙ながらに奏上して、退出させ申し上げなさる。 このような時にも、あってはならない失態を演じてはならないと配慮して、御子はお残し申して、人目につかないようにして退出なさる。 |

| 11 |

限りあれば、さのみもえ留めさせたまはず、御覧じだに送らぬおぼつかなさを、言ふ方なく思ほさる。 いとにほひやかにうつくしげなる人の、いたう面痩せて、いとあはれとものを思ひしみながら、言に出でても聞こえやらず、あるかなきかに消え入りつつものしたまふを御覧ずるに、来し方行く末思し召されず、よろづのことを泣く泣く契りのたまはすれど、御いらへもえ聞こえたまはず、まみなどもいとたゆげにて、いとどなよなよと、我かの気色にて臥したれば、いかさまにと思し召しまどはる。 輦車の宣旨などのたまはせても、また入らせたまひて、さらにえ許させたまはず。 |

決まりがあるので、お気持ちのままにお留めあそばすこともできず、お見送りさえままならない心もとなさを、言いようもなく無念におぼし召される。 たいそう照り映えるように美しくかわいらしい人が、ひどく顔がやつれて、まことにしみじみと物思うことがありながらも、言葉に出して申し上げることもできずに、生き死にもわからないほどに息も絶えだえでいらっしゃるのを御覧になると、あとさきもお考えあそばされず、すべてのことを泣きながらお約束あそばされるが、お返事を申し上げることもおできになれず、まなざしなどもとてもだるそうで、常よりいっそう弱々しくて、意識もないような状態で臥せっていたので、どうしたらよいものかとお惑乱あそばされる。 輦車の宣旨などを仰せ出されても、再びお入りあそばしては、どうしてもお許しあさばされることができない。 |

| 12 |

〔桐壺帝〕「限りあらむ道にも、後れ先立たじと、契らせたまひけるを。 さりとも、うち捨てては、え行きやらじ」 |

〔桐壺帝〕「死出の旅路にも、後れたり先立ったりするまいと、お約束あそばしたものを。 いくらそうだとしても、置いてけぼりにしては、行ききれまい」 |

| 13 | とのたまはするを、女もいといみじと、見たてまつりて、 | と仰せになるのを、女もたいそう悲しいと、お顔を拝し上げて、 |

| ♪1 |

〔桐壺更衣〕 「限りとて 別るる道の 悲しきに いかまほしきは 命なりけり |

〔桐壺更衣〕「人の命には限りがあるものと、今、別れ路に立ち、悲しい気持ちでいますが、わたしが行きたいと思う路は、生きている世界への路でございます。 |

| 14 | いとかく思ひたまへましかば」 | ほんとうにこのようになると存じておりましたならば」 |

| 15 |

と、息も絶えつつ、聞こえまほしげなることはありげなれど、いと苦しげにたゆげなれば、かくながら、ともかくもならむを御覧じはてむと思し召すに、「今日始むべき祈りども、さるべき人びとうけたまはれる、今宵より」と、聞こえ急がせば、わりなく思ほしながらまかでさせたまふ。 |

と、息も絶えだえに、申し上げたそうなことはありそうな様子であるが、たいそう苦しげに気力もなさそうなので、このままの状態で、最期となってしまうようなこともお見届けしたいと、お考えあそばされるが、「今日始める予定の祈祷などを、しかるべき僧たちの承っておりますのが、今宵から始めます」と言って、おせき立て申し上げるので、やむを得なくお思いあそばしながら退出させなさる。 |

| 16 |

御胸つとふたがりて、つゆまどろまれず、明かしかねさせたまふ。 御使の行き交ふほどもなきに、なほいぶせさを限りなくのたまはせつるを、「夜半うち過ぐるほどになむ、絶えはてたまひぬる」とて泣き騒げば、御使もいとあへなくて帰り参りぬ。 聞こし召す御心まどひ、何ごとも思し召しわかれず、籠もりおはします。 |

お胸がひしと塞がって、少しもうとうとなされず、夜を明かしかねあそばす。 勅使が行き来する間もないうちに、しきりに気がかりなお気持ちをこの上なくお漏らしあそばしていらしたところ、「夜半少し過ぎたころに、お亡くなりになりました」と言って泣き騒ぐので、勅使もたいそうがっかりして帰参した。 お耳にあそばす御心の動転、どのような御分別をも失われて、引き籠もっておいであそばす。 |

| 17 |

御子は、かくてもいと御覧ぜまほしけれど、かかるほどにさぶらひたまふ、例なきことなれば、まかでたまひなむとす。 何事かあらむとも思したらず、さぶらふ人びとの泣きまどひ、主上も御涙のひまなく流れおはしますを、あやしと見たてまつりたまへるを、よろしきことにだに、かかる別れの悲しからぬはなきわざなるを、ましてあはれに言ふかひなし。 |

御子は、それでもとても御覧になっていたいが、このような折に宮中に伺候しておられるのは、先例のないことなので、退出なさろうとする。 何事があったのだろうかともお分かりにならず、お仕えする人々が泣き惑い、父主上もお涙が絶えずおこぼれあそばしているのを、変だなと拝し上げなさっているのを、普通の場合でさえ、このような別れの悲しくないことはない次第なのを、いっそうに悲しく何とも言いようがない。 |

第五段 故御息所の葬送 |

||

| 18 |

限りあれば、例の作法にをさめたてまつるを、母北の方、同じ煙にのぼりなむと、泣きこがれたまひて、御送りの女房の車に慕ひ乗りたまひて、愛宕といふ所にいといかめしうその作法したるに、おはし着きたる心地、いかばかりかはありけむ。 「むなしき御骸を見る見る、なほおはするものと思ふが、いとかひなければ、灰になりたまはむを見たてまつりて、今は亡き人と、ひたぶるに思ひなりなむ」と、さかしうのたまひつれど、車よりも落ちぬべうまろびたまへば、さは思ひつかしと、人びともてわづらひきこゆ。 |

しきたりがあるので、先例の葬法どおりにお営み申すのを、母北の方は、娘と同じく煙となって死んでしまいたいと、泣きこがれなさって、御葬送の女房の車に後を追ってお乗りになって、愛宕という所でたいそう厳かにその葬儀を執り行っているところに、お着きになったお気持ちは、どんなであったであろうか。 「お亡骸を見ながら、なおも生きていらっしゃるものと思われるのが、たいして何にもならないので、遺灰におなりになるのを拝見して、今はもう死んだ人なのだと、きっぱりと思い諦めよう」と、分別あるようにおっしゃっていたが、車から落ちてしまいそうなほどにお取り乱しなさるので、やはり思ったとおりだと、女房たちも手をお焼き申す。 |

| 19 |

内裏より御使あり。 三位の位贈りたまふよし、勅使来てその宣命読むなむ、悲しきことなりける。 女御とだに言はせずなりぬるが、あかず口惜しう思さるれば、いま一階の位をだにと、贈らせたまふなりけり。 これにつけても憎みたまふ人びと多かり。 もの思ひ知りたまふは、様、容貌などのめでたかりしこと、心ばせのなだらかにめやすく、憎みがたかりしことなど、今ぞ思し出づる。 さま悪しき御もてなしゆゑこそ、すげなう嫉みたまひしか、人柄のあはれに情けありし御心を、主上の女房なども恋ひしのびあへり。 なくてぞとは(付箋②)、かかる折にやと見えたり。 |

内裏からお勅使が参る。 従三位の位を追贈なさる旨を、勅使が到着してその宣命を読み上げるのが、悲しいことであった。 せめて女御とだけでも呼ばせずに終わったのが、心残りで無念に思し召されたので、せめてもう一段上の位階だけでもと、御追贈あそばすのであった。 このことにつけても非難なさる方々が多かった。 物事の情理をお分かりになる方は、姿態や容貌などが素晴しかったことや、気立てがおだやかで欠点がなく、憎み難い人であったことなどを、今となってお思い出しになる。 見苦しいまでの御寵愛ゆえに、冷たくお妬みなさったのだが、性格がしみじみと情愛こまやかでいらっしゃったご性質を、主上づきの女房たちも互いに恋い偲びあっていた。 亡くなってから人はと言うことは、このような時のことかと思われた。 |

第二章 父帝 悲秋の物語 |

||

第一段 父帝悲しみの日々 |

||

| 20 |

はかなく日ごろ過ぎて、後のわざなどにもこまかにとぶらはせたまふ。 ほど経るままに、せむ方なう悲しう思さるるに、御方がたの御宿直なども絶えてしたまはず、ただ涙にひちて明かし暮らさせたまへば、見たてまつる人さへ露けき秋なり。 「亡きあとまで、人の胸あくまじかりける人の御おぼえかな」とぞ、弘徽殿などにはなほ許しなうのたまひける。 一の宮を見たてまつらせたまふにも、若宮の御恋しさのみ思ほし出でつつ、親しき女房、御乳母などを遣はしつつ、ありさまを聞こし召す。 |

いつのまにか日数は過ぎて、後の法要などの折にも情愛こまやかにお見舞いをお遣わしあそばす。 時が過ぎて行くにしたがって、どうしようもなく悲しく思われなさるので、女御更衣がたの夜の御伺候などもすっかりお命じにならず、ただ涙に濡れて日をお送りあそばされているので、拝し上げる人までが露っぽくなる秋である。 「亡くなった後まで、人の心を晴ればれさせなかった御寵愛の方だこと」と、弘徽殿女御などにおかれては今もなお容赦なくおっしゃるのであった。 一の宮を拝し上げあそばされるにつけても、若宮の恋しさだけがお思い出されお思い出されして、親しく仕える女房や御乳母などをたびたびお遣わしになっては、ご様子をお尋ねあそばされる。 |

第二段 靫負命婦の弔問 |

||

| 21 |

野分立ちて、にはかに肌寒き夕暮のほど、常よりも思し出づること多くて、靫負命婦といふを遣はす。 夕月夜のをかしきほどに出だし立てさせたまひて、やがて眺めおはします。 かうやうの折は、御遊びなどせさせたまひしに、心ことなる物の音を掻き鳴らし、はかなく聞こえ出づる言の葉も、人よりはことなりしけはひ容貌の、面影につと添ひて思さるるにも、闇の現(付箋③)にはなほ劣りけり。 |

野分めいて、急に肌寒くなった夕暮どき、いつもよりもお思い出しになることが多くて、靫負命婦という者をお遣わしになる。 夕月夜の美しい時刻に出立させなさって、そのまま物思いに耽っておいであそばす。 このような折には、管弦の御遊などをお催しあそばされたが、とりわけ優れた琴の音を掻き鳴らし、ついちょっと申し上げる言葉も、人とは格別であった雰囲気や顔かたちが、面影となってひたとわが身に添うように思し召されるにつけても、はっきりと見えた夢も闇の中の現実にはやはり及ばないのであった。 |

| 22 |

命婦、かしこに参で着きて、門引き入るるより、けはひあはれなり。 やもめ住みなれど、人一人の御かしづきに、とかくつくろひ立てて、めやすきほどにて過ぐしたまひつる、闇に暮れて臥し沈みたまへるほどに、草も高くなり、野分にいとど荒れたる心地して、月影ばかりぞ八重葎にも障らず(奥入05・付箋④)差し入りたる。 南面に下ろして、母君も、とみにえものものたまはず。 |

命婦は、あちらに参着して、牛車を門に引き入れるなり、しみじみと哀れ深い。 未亡人暮らしであるが、娘一人を大切にお世話するために、あれこれと手入れをきちんとして、見苦しくないようにしてお暮らしになっていたが、亡き子を思う悲しみに暮れて臥せっていらっしゃったうちに、雑草も高くなり、野分のためにいっそう荒れたような感じがして、月の光だけが八重葎にも遮られずに差し込んでいた。 寝殿の南正面に牛車の轅を下ろして、母君も、すぐにはご挨拶できない。 |

| 23 | 〔祖母北の方〕「今までとまりはべるがいと憂きを、かかる御使の蓬生の露分け入りたまふにつけても、いと恥づかしうなむ」 | 〔祖母北の方〕「今まで生きながらえておりましたのがとても情けないのに、このようなお勅使が草深い宿の露を分けてお訪ね下さるにつけても、とても恥ずかしうございます」 |

| 24 |

とて、げにえ堪ふまじく泣いたまふ。 |

と言って、ほんとうに身を持ちこらえられないくらいにお泣きになる。 |

| 25 | 〔靫負命婦〕「『参りては、いとど心苦しう、心肝も尽くるやうになむ』と、典侍の奏したまひしを、もの思うたまへ知らぬ心地にも、げにこそいと忍びがたうはべりけれ」 | 〔靫負命婦〕「『お訪ねいたしたところ、ひとしおお気の毒で、心も魂も消え入るようでした』と、典侍が奏上なさったが、物の情趣を理解いたさぬ者でも、なるほどまことに忍びがとうございます」 |

| 26 |

とて、ややためらひて、仰せ言伝へきこゆ。 |

と言って、少し気持ちを落ち着かせてから、仰せ言をお伝え申し上げる。 |

| 27 |

〔靫負命婦〕「〔桐壺帝〕『しばしは夢かとのみたどられしを、やうやう思ひ静まるにしも、覚むべき方なく堪へがたきは、いかにすべきわざにかとも、問ひあはすべき人だになきを、忍びては参りたまひなむや。 若宮のいとおぼつかなく、露けき中に過ぐしたまふも、心苦しう思さるるを、とく参りたまへ』など、はかばかしうものたまはせやらず、むせかへらせたまひつつ、かつは人も心弱く見たてまつるらむと、思しつつまぬにしもあらぬ御気色の心苦しさに、承り果てぬやうにてなむ、まかではべりぬる」 |

〔靫負命婦〕「〔桐壺帝〕『しばらくの間は夢かとばかり思い辿られずにはいられなかったが、だんだんと心が静まるにつれて、かえって、覚めるはずもなく堪えがたいのは、どのようにしたらよいものかとも、相談できる相手さえいないので、人目につかないようにして参内なさらぬか。 若宮がたいそう気がかりで、湿っぽい所でお過ごしになっているのも、おいたわしくお思いなされますから、早く参内なさい』などと、はきはきとは最後まで仰せられず、涙に咽ばされながら、また一方では人びともお気弱なと拝されるだろうと、お憚りなさらないわけではない御様子がおいたわしくて、最後まで承らないようなかっこうで、退出いたして参りました」 |

| 28 |

とて、御文奉る。 |

と言って、お手紙を差し上げる。 |

| 29 |

〔祖母北の方〕「目も見えはべらぬに、かくかしこき仰せ言を光にてなむ」とて、見たまふ。 |

〔祖母北の方〕「目も見えませんが、このような畏れ多いお言葉を光といたしまして」と言って、ご覧になる。 |

| 30 |

〔桐壺帝の文〕「ほど経ばすこしうち紛るることもやと、待ち過ぐす月日に添へて、いと忍びがたきはわりなきわざになむ。 いはけなき人をいかにと思ひやりつつ、もろともに育まぬおぼつかなさを。 今は、なほ昔のかたみになずらへて、ものしたまへ」 |

〔桐壺帝の文〕「時がたてば少しは気持ちの紛れることもあろうかと、心待ちに過す月日がたつにつれて、たいそうがまんができなくなるのはどうにもならないことである。 幼い人をどうしているかと案じながら、一緒にお育てしていない気がかりさよ。 今は、やはり故人の形見と思って、参内なされよ」 |

| 31 | など、こまやかに書かせたまへり。 | などと、心こまやかにお書きあそばされていた。 |

| ♪2 |

〔桐壺帝〕 「宮城野の 露吹きむすぶ 風の音に 小萩がもとを 思ひこそやれ」 |

〔桐壺帝〕「宮中の萩に野分が吹いて露を結ばせたり散らそうとする風の音を聞くにつけ、幼子の身が思いやられる」 |

| 32 | とあれど、え見たまひ果てず。 | とあるが、最後までお読みきれになれない。 |

| 33 |

〔祖母北の方〕「命長さの、いとつらう思うたまへ知らるるに、松の思はむこと(付箋脱か)だに、恥づかしう思うたまへはべれば、百敷に行きかひはべらむことは、ましていと憚り多くなむ。 かしこき仰せ言をたびたび承りながら、みづからはえなむ思ひたまへたつまじき。 若宮は、いかに思ほし知るにか、参りたまはむことをのみなむ思し急ぐめれば、ことわりに悲しう見たてまつりはべるなど、うちうちに思うたまふるさまを奏したまへ。 ゆゆしき身にはべれば、かくておはしますも、忌ま忌ましうかたじけなくなむ」 |

〔祖母北の方〕「長生きが、とても辛いことだと存じられますうえに、高砂の松がどう思うかさえも、恥ずかしう存じられますので、内裏にお出入りいたしますことは、さらにとても遠慮いたしたい気持ちでいっぱいです。 畏れ多い仰せ言をたびたび承りながらも、わたし自身はとても思い立つことができません。 若宮は、どのようにお考えなさっているのか、参内なさることばかりお急ぎになるようなので、ごもっともだと悲しく拝見しておりますなどと、ひそかに存じております由をご奏上なさってください。 不吉な身でございますので、こうして若宮がおいでになるのも、忌まわしくもあり畏れ多いことでございます」 |

| 34 |

とのたまふ。 宮は大殿籠もりにけり。 |

とおっしゃる。 若宮はもうお寝みになっていた。 |

| 35 |

〔靫負命婦〕「見たてまつりて、くはしう御ありさまも奏しはべらまほしきを、待ちおはしますらむに、夜更けはべりぬべし」とて急ぐ。 |

〔靫負命婦〕「拝見して、詳しくご様子も奏上いたしたいのですが、帝がお待ちあそばされていることでしょうし、夜も更けてしまいましょう」と言って急ぐ。 |

| 36 |

〔祖母北の方〕「暮れ惑ふ心の闇も(付箋⑤)堪えへがたき片端をだに、はるくばかりに聞こえまほしうはべるを、私にも心のどかにまかでたまへ。 年ごろ、うれしく面だたしきついでにて立ち寄りたまひしものを、かかる御消息にて見たてまつる、返す返すつれなき命にもはべるかな。 |

〔祖母北の方〕「子を思う親心の悲しみの堪えがたいその一部だけでも、心を晴らすくらいに申し上げとうございますので、個人的にでもゆっくりとお出くださいませ。 数年来、おめでたく晴れがましい時にお立ち寄りくださいましたのに、このようなお悔やみのお使いとしてお目にかかるとは、返す返すも情けない運命でございますこと。 |

| 37 |

生まれし時より、思ふ心ありし人にて、故大納言、いまはとなるまで、『ただ、この人の宮仕への本意、かならず遂げさせたてまつれ。 我れ亡くなりぬとて、口惜しう思ひくづほるな』と、返す返す諌めおかれはべりしかば、はかばかしう後見思ふ人(訂正跡02)もなき交じらひは、なかなかなるべきことと思ひたまへながら、ただかの遺言を違へじとばかりに、出だし立てはべりしを、身に余るまでの御心ざしの、よろづにかたじけなきに、人げなき恥を隠しつつ、交じらひたまふめりつるを、人の嫉み深く積もり、安からぬこと多くなり添ひはべりつるに、横様なるやうにて、つひにかくなりはべりぬれば、かへりてはつらくなむ、かしこき御心ざしを思ひたまへられはべる。 これもわりなき心の闇になむ」 |

生まれた時から、心中に期待するところのあった人で、亡き夫の大納言が、臨終の際となるまで、『ともかく、わが娘の宮仕えの宿願を、きっと実現させて上げなさい。 わたしが亡くなったからといって、落胆して挫けてはならぬ』と、繰り返し戒め遺かれましたので、これといった後見人のない宮仕え生活は、かえってしないほうがましだと存じながらも、ただあの遺言に背くまいとばかりに、出仕させましたところ、身に余るほどのお情けが、いろいろともったいないので、人にあるまじき恥を隠し隠ししては、宮仕え生活をしていられたようでしたが、人の嫉みが深く積もり重なり、心痛むことが多く身に添わってまいりましたところ、横死のようなありさまで、とうとうこのようなことになってしまいましたので、かえって辛いことだと、その畏れ多いお情けに対して思っております。 このような愚痴も理屈では割りきれない親心の迷いで」 |

| 38 |

と、言ひもやらずむせかへりたまふほどに、夜も更けぬ。 |

と、最後まで言えないで涙に咽んでいらっしゃるうちに、夜も更けてしまった。 |

| 39 |

〔靫負命婦〕「主上もしかなむ。 『我が御心ながら、あながちに人目おどろくばかり思されしも、長かるまじきなりけりと、今はつらかりける人の契りになむ。 世にいささかも人の心を曲げたることはあらじと思ふを、ただこの人のゆゑにて、あまたさるまじき人の恨みを負ひし果て果ては、かううち捨てられて、心をさめむ方なきに、いとど人悪ろうかたくなになり果つるも、前の世ゆかしうなむ』とうち返しつつ、御しほたれがちにのみおはします」と語りて尽きせず。 泣く泣く、「夜いたう更けぬれば、今宵過ぐさず、御返り奏せむ」と急ぎ参る。 |

〔靫負命婦〕「主上様も御同様でございまして。 『御自分のお心ながら、強引に周囲の人が目を見張るほど御寵愛なさったのも、長くは続きそうにない運命だったからなのだなと、今となってはかえって辛い人との宿縁であった。 決して少しも人の心を傷つけたようなことはあるまいと思うのに、ただこの人との縁が原因で、たくさんの恨みを負うなずのない人の恨みをもかったあげくには、このように先立たれて、心静めるすべもないところに、ますます体裁悪く愚か者になってしまったのも、前世がどんなであったのかと知りたい』と何度も仰せられては、いつもお涙がちばかりでいらっしゃいます」と話しても尽きない。 泣く泣く、「夜がたいそう更けてしまったので、今夜のうちに、ご報告を奏上しよう」と、急いで帰参する。 |

| 40 |

月は入り方の、空清う澄みわたれるに、風いと涼しくなりて、草むらの虫の声ごゑもよほし顔なるも、いと立ち離れにくき草のもとなり。 |

月は入り方で、空が清く澄みわたっているうえに、風がとても涼しくなって、草むらの虫の声ごえが、涙を誘わせるようなのも、まことに立ち去りがたい庭の風情である。 |

| ♪3 |

〔靫負命婦〕 「鈴虫の 声の限りを 尽くしても 長き夜あかず ふる涙かな」 |

〔靫負命婦〕「鈴虫が声をせいいっぱい鳴き振るわせても 長い秋の夜を尽きることなく流れる涙でございますこと」 |

| 41 |

えも乗りやらず。 |

お車に乗りかねている。 |

| ♪4 |

〔祖母北の方〕 「いとどしく 虫の音しげき 浅茅生に 露置き添ふる 雲の上人 |

〔祖母北の方〕「ただでさえ虫の音のように泣き暮らしておりました荒れ宿に さらに涙をもたらします内裏からのお使い人よ |

| 42 | かごとも聞こえつべくなむ」 | 恨み言もつい申し上げてしまいそうで」 |

| 43 |

と言はせたまふ。 をかしき御贈り物などあるべき折にもあらねば、ただかの御形見にとて、かかる用もやと残したまへりける御装束一領、御髪上げの調度めく物添へたまふ。 |

と言わせなさる。 趣きのあるようなお贈物などあらねばならない時でもないので、ただ亡き更衣のお形見にと思って、このような入用もあろうかとお残しになっていたご衣装一揃いに、お髪上げの調度のような物をお添えになる。 |

| 44 |

若き人びと、悲しきことはさらにも言はず、内裏わたりを朝夕にならひて、いとさうざうしく、主上の御ありさまなど思ひ出できこゆれば、とく参りたまはむことをそそのかしきこゆれど、「かく忌ま忌ましき身の添ひたてまつらむも、いと人聞き憂かるべし、また、見たてまつらでしばしもあらむは、いとうしろめたう」思ひきこえたまひて、すがすがともえ参らせたてまつりたまはぬなりけり。 |

若い女房たちは、悲しいことは言うまでもない、内裏の生活を朝な夕なと馴れ親しんでいるので、たいそう物足りなく、主上様の御様子などをお思い出し申し上げると、早く参内なさるようにとお勧め申し上げるが、このように忌まわしい身が付き添って参内申すようなのも、まことに世間の聞こえが悪いであろうし、また一方では、しばしも拝さずにいることも気がかりにお思い申されて、気分よくさっぱりとは参内させなさることがおできになれないのであった。 |

第三段 命婦帰参 |

||

| 45 |

命婦は、「まだ大殿籠もらせたまはざりける」と、あはれに見たてまつる。 御前の壺前栽のいとおもしろき盛りなるを御覧ずるやうにて、忍びやかに心にくき限りの女房四五人さぶらはせたまひて、御物語せさせたまふなりけり。 このごろ、明け暮れ御覧ずる長恨歌の御絵、亭子院の描かせたまひて、伊勢、貫之に詠ませたまへる、大和言の葉をも、唐土の詩をも、ただその筋をぞ、枕言に(奥入06)せさせたまふ。 いとこまやかにありさま問はせたまふ。 あはれなりつること忍びやかに奏す。 御返り御覧ずれば、 |

命婦は、「まだお寝みあそばされなかったのだわ」と、しみじみと拝し上げる。 御前にある壺前栽がたいそう美しい盛りに咲いているのを御覧あそばされるようにして、しめやかにおくゆかしい女房ばかり四、五人を伺候させなさって、お話をさせておいであそばすのであった。 最近、毎日御覧なさる「長恨歌」の御絵、それは亭子院がお描きあそばされて、伊勢や貫之に和歌を詠ませなさったものだが、わが国の和歌や唐土の漢詩などをも、ひたすらその方面の事柄を、日常の話題にあそばされている。 たいそう詳しく里の様子をお尋ねあそばされる。 しみじみと感じられた趣きをひそかに奏上する。 お返事を御覧になると、 |

| 46 |

〔祖母北の方の文〕「いともかしこきは置き所もはべらず。 かかる仰せ言につけても、かきくらす乱り心地になむ。 |

〔祖母北の方の文〕「たいへんに畏れ多いお手紙を頂戴いたしましてはどうしてよいか分かりません。 このような仰せ言を拝見いたしましても、親心の中はまっくら闇に思い乱れておりまして。 |

| ♪5 |

荒き風 ふせぎし蔭の 枯れしより 小萩がうへぞ 静心なき」 |

荒い風を防いでいた木が枯れてからは 小萩の身の上が気がかりでなりません」 |

| 47 |

などやうに乱りがはしきを、心をさめざりけるほどと御覧じ許すべし。 いとかうしも見えじと、思し静むれど、さらにえ忍びあへさせたまはず、御覧じ初めし年月のことさへかき集め、よろづに思し続けられて、「時の間もおぼつかなかりしを、かくても月日は経にけり」と、あさましう思し召さる。 |

などと言うようにやや不謹慎なのを、気持ちが静まらない時だからとお見逃しになるのであろう。 決してこう取り乱した姿を見せまいと、お静めなさるが、まったく堪えることがおできあそばされず、初めてお召しあそばした年月のことまであれこれと思い出され、何から何まで自然とお思い続けられて、「片時の間も離れてはいられなかったのに、よくこうも月日を過せたものだ」と、あきれてお思いあそばされる。 |

| 48 |

〔桐壺帝〕「故大納言の遺言あやまたず、宮仕への本意深くものしたりしよろこびは、かひあるさまにとこそ思ひわたりつれ(訂正跡03)。 言ふかひなしや」とうちのたまはせて、いとあはれに思しやる。 「かくても、おのづから若宮など生ひ出でたまはば、さるべきついでもありなむ。 命長くとこそ思ひ念ぜめ」 |

〔桐壺帝〕「故大納言の遺言に背かず、宮仕えの宿願をよく果たしたお礼には、その甲斐があったようにと思い続けていたが。 詮ないことだ」とふと仰せになって、たいそう気の毒にと思いを馳せられる。 「このようにはなったが、いずれ若宮がご成長されたならば、しかるべき機会がきっとあろう。 長生きをしてそれまでじっと辛抱するがよい」 |

| 49 |

などのたまはす。 かの贈り物御覧ぜさす。 「亡き人の住処尋ね出でたりけむしるしの釵(奥入07)ならましかば」と思ほすもいとかひなし。 |

などと仰せになる。 あの贈物を帝のお目に入れる。 「亡くなった人の住処を探し当てたという証拠の釵であったならば」とお思いあそばしても、まったく甲斐がない。 |

| ♪6 |

〔桐壺帝〕 「尋ねゆく 幻もがな つてにても 魂のありかを そこと知るべく」 |

〔桐壺帝〕「亡き更衣を探し行【こう】ける幻術士がいてくれればよいのだがな、人【幻=夢】づてにでも 魂のありかをどこそこと知ることができるように」 |

| 50 |

絵に描ける楊貴妃の容貌は、いみじき絵師といへども、筆限りありければいとにほひ少なし。 大液芙蓉未央柳(奥入01)も、げに通ひたりし容貌を、唐めいたる装ひはうるはしうこそありけめ(訂正跡04)、なつかしうらうたげなりしを思し出づるに、花鳥の色にも音にもよそふべき方ぞなき。 朝夕の言種に、「翼をならべ、枝を交はさむ(奥入02・付箋⑥)」と契らせたまひしに、かなはざりける命のほどぞ、尽きせず恨めしき。 |

絵に描いてある楊貴妃の容貌は、上手な絵師と言っても、筆力には限界があったのでまったく生気が少ない。 「大液の芙蓉、未央の柳」の句にも、なるほど似ていた容貌だが、唐風の装いをした姿は端麗ではあったろうが、慕わしさがあって愛らしかったのをお思い出しになると、花や鳥の色や音にも喩えようがない。 朝夕の口癖に「比翼の鳥となり、連理の枝となろう」とお約束あそばしていたのに、思うようにならなかった人の運命が、永遠に尽きることなく恨めしかった。 |

| 51 |

風の音、虫の音につけて、もののみ悲しう思さるるに、弘徽殿には、久しく上の御局にも参う上りたまはず、月のおもしろきに、夜更くるまで遊びをぞしたまふなる。 いとすさまじう、ものしと聞こし召す。 このごろの御気色を見たてまつる上人、女房などは、かたはらいたしと聞きけり。 いとおし立ちかどかどしきところものしたまふ御方にて、ことにもあらず思し消ちてもてなしたまふなるべし。 月も入りぬ。 |

風の音や、虫の音を聞くにつけて、何とはなく一途に悲しく思われなさるが、弘徽殿女御におかれては、久しく上の御局にもお上がりにならず、月が美しいので、夜が更けるまで管弦の遊びをなさっているようである。 実に興ざめで、不愉快だ、とお聞きあそばす。 最近の御様子を拝する殿上人や女房などは、はらはらする思いで聞いていた。 たいへんに気が強くてとげとげしい性質をお持ちの方なので、何ともお思いなさらず無視して振る舞っていらっしゃるのであろう。 月も沈んでしまった。 |

| ♪7 |

〔桐壺帝〕 「雲の上も 涙にくるる 秋の月 いかですむらむ 浅茅生の宿」 |

〔桐壺帝〕「雲の上の宮中までも涙に曇って見える秋の月だ ましてやどうして澄んで見えようか、草深い里で」 |

| 52 |

思し召しやりつつ、灯火をかかげ尽くして(奥入08・付箋⑦)起きおはします。 右近の司の宿直奏(奥入10)の声聞こゆるは、丑になりぬるなるべし。 人目を思して、夜の御殿に入らせたまひても、まどろませたまふことかたし。 朝に起きさせたまふとても、明くるもしらで(奥入03・付箋⑧)と思し出づるにも、なほ朝政は怠らせたまひ(奥入09・付箋⑨)ぬべかめり。 |

お思いやりになりながら、灯芯をかき立てて油の尽きるまで起きておいであそばす。 右近衛府の官人の宿直申しの声が聞こえるのは、丑の刻になったのであろう。 人目をお考えになって、夜の御殿にお入りあそばしても、うとうととまどろみあそばすことも難しい。 朝になってお起きあそばそうとしても、「夜の明けるのも分からないで」とお思い出しになられるにつけても、やはり政治をお執りになることは怠りがちになってしまいそうである。 |

| 53 |

ものなども聞こし召さず、朝餉のけしきばかり触れさせたまひて、大床子の御膳などは、いと遥かに思し召したれば、陪膳にさぶらふ限りは、心苦しき御気色を見たてまつり嘆く。 すべて、近うさぶらふ限りは、男女、「いとわりなきわざかな」と言ひ合はせつつ嘆く。 「さるべき契りこそはおはしましけめ。 そこらの人の誹り、恨みをも憚らせたまはず、この御ことに触れたることをば、道理をも失はせたまひ、今はた、かく世の中のことをも、思ほし捨てたるやうになりゆくは、いとたいだいしきわざなり」と、人の朝廷の例まで引き出で、ささめき嘆きけり。 |

お食物などもお召し上がりにならず、朝餉には形だけお箸をおつけになって、大床子の御膳などは、まったくお心に入らぬかのように手をおつけあそばさないので、お給仕の人たちは皆、おいたわしい御様子を拝して嘆く。 総じて、お側近くお仕えする人たちは、男も女も、「たいそう困ったことですね」とお互いに言い合っては溜息をつく。 「こうなるはずの前世からの宿縁がおありあそばしたのでしょう。 大勢の人びとの非難や嫉妬をもお憚りあそばさず、あの方の事に関しては、御分別をお失いあそばされ、今は今で、このように政治をお執りになることも、お捨てになったようになって行くのは、たいへんに困ったことである」と、唐土の朝廷の例まで引き合いに出して、ひそひそと嘆息するのであった。 |

第三章 光る源氏の物語 |

||

第一段 若宮参内(四歳) |

||

| 54 |

月日経て、若宮参りたまひぬ。 いとどこの世のものならず清らにおよすげたまへれば、いとゆゆしう思したり。 |

月日がたって、若宮が参内なさった。 ますますこの世の人とは思われず美しくご成長なさっているので、たいへん不吉なまでにお感じになった。 |

| 55 |

明くる年の春、坊定まりたまふにも、いと引き越さまほしう思せど、御後見すべき人もなく、また世のうけひくまじきことなりければ、なかなか危く思し憚りて、色にも出ださせたまはずなりぬるを、「さばかり思したれど、限りこそありけれ」と、世人も聞こえ、女御も御心落ちゐたまひぬ。 |

翌年の春に、東宮がお決まりになる折にも、とても第一皇子を超えさせたく思し召されたが、ご後見すべき人もなく、また世間が承知するはずもないことだったので、かえって危険であるとお差し控えになって、顔色にもお出しあそばされずに終わったので、「あれほどおかわいがりになっていらっしゃったが、限界があったのだなあ」と、世間の人びともお噂申し上げ、弘徽殿女御もお心を落ち着けなさった。 |

| 56 |

かの御祖母北の方、慰む方なく思し沈みて、おはすらむ所にだに尋ね行かむと願ひたまひししるしにや、つひに亡せたまひぬれば、またこれを悲しび思すこと限りなし。 御子六つになりたまふ年なれば、このたびは思し知りて恋ひ泣きたまふ。 年ごろ馴れ睦びきこえたまひつるを、見たてまつり置く悲しびをなむ、返す返すのたまひける。 |

あの祖母の北の方は、悲しみを晴らすすべもなく沈んでいらっしゃって、せめて死んだ娘のいらっしゃる所にでも尋ねて行きたいと願っておられた現れか、とうとうお亡くなりになってしまったので、またこのことを悲しく思し召されること、この上もない。 御子は六歳におなりの年齢なので、今度はお分かりになって恋い慕ってお泣きになる。 長年お親しみ申し上げなさってきたのに、後に残して先立つ悲しみを、繰り返し繰り返しおっしゃっていたのであった。 |

第二段 読書始め(七歳) |

||

| 57 |

今は内裏にのみさぶらひたまふ。 七つになりたまへば、読書始めなどせさせたまひて、世に知らず聡う賢くおはすれば、あまり恐ろしきまで御覧ず。 |

今は内裏にばかりお暮らしになっている。 七歳におなりになったので、読書始めなどをおさせになったところ、この世に類を知らないくらい聡明で賢くいらっしゃるので、空恐ろしいまでにお思いあそばされる。 |

| 58 |

〔桐壺帝〕「今は誰れも誰れもえ憎みたまはじ。 母君なくてだにらうたうしたまへ」 とて、弘徽殿などにも渡らせたまふ御供には、やがて御簾の内に入れたてまつりたまふ。 いみじき武士、仇敵なりとも、見てはうち笑まれぬべきさまのしたまへれば、えさし放ちたまはず。 女皇女たち二ところ、この御腹におはしませど、なずらひたまふべきだにぞなかりける。 御方々も隠れたまはず、今よりなまめかしう恥づかしげにおはすれば、いとをかしううちとけぬ遊び種に、誰れも誰れも思ひきこえたまへり。 |

〔桐壺帝〕「今はどなたもどなたもお憎みなされまい。 母君がいないということだけでもおかわいがりください」 と仰せになって、弘徽殿などにもお渡りあそばすお供としては、そのまま御簾の内側にお入れ申し上げなさる。 恐ろしい武士や仇敵であっても、見るとつい微笑まずにはいられない様子でいらっしゃるので、放っておくこともおできになれない。 姫皇女たちがお二方、この御方にはいらっしゃったが、お並びになりようもないのであった。 他の女御がたもお隠れにならずに、今から優美で立派でいらっしゃるので、たいそう趣きがある一方で気のおける遊び相手だと、どなたもどなたもお思い申し上げていらっしゃった。 |

| 59 |

わざとの御学問はさるものにて、琴笛の音にも雲居を響かし、すべて言ひ続けば、ことごとしう、うたてぞなりぬべき人の御さまなりける。 |

本格的なご学問はもとよりのこと、琴や笛の才能でも宮中の人びとを驚かせ、すべて一つ一つ数え上げていったら、仰々しく嫌になってしまうくらい、優れた才能のお方なのであった。 |

第三段 高麗人の観相、源姓賜わる |

||

| 60 |

そのころ、高麗人の参れる中に、かしこき相人ありけるを聞こし召して、宮の内に召さむことは、宇多の帝の御誡め(奥入04)あれば、いみじう忍びて、この御子を鴻臚館に遣はしたり。 御後見だちて仕うまつる右大弁の子のやうに思はせて率てたてまつるに、相人驚きて、あまたたび傾きあやしぶ。 |

その当時、高麗人が来朝していた中に、優れた人相見がいたのをお聞きあそばして、内裏の内に召し入れることは、宇多帝の御遺誡があるので、たいそう人目を忍んで、この御子を鴻臚館にお遣わしになった。 後見役のようにしてお仕えする右大弁の子供のように思わせてお連れ申し上げると、人相見は目を見張って、何度も首を傾け不思議がる。 |

| 61 |

〔高麗人の相人〕「国の親となりて、帝王の上なき位に昇るべき相おはします人の、そなたにて見れば、乱れ憂ふることやあらむ。 朝廷の重鎮となりて、天の下を輔くる方にて見れば、またその相違ふべし」と言ふ。 |

〔高麗人の相人〕「国の親となって、帝王の最高の地位につくはずの相をお持ちでいらっしゃる方で、そういう人として占うと、国が乱れ民の憂えることが起こるかも知れません。 朝廷の重鎮となって、政治を補佐する人として占うと、またその相ではないようです」と言う。 |

| 62 |

弁も、いと才かしこき博士にて、言ひ交はしたることどもなむ、いと興ありける。 文など作り交はして、今日明日帰り去りなむとするに、かくありがたき人に対面したるよろこび、かへりては悲しかるべき心ばへをおもしろく作りたるに、御子もいとあはれなる句を作りたまへるを、限りなうめでたてまつりて、いみじき贈り物どもを捧げたてまつる。 朝廷よりも多くの物賜はす。 |

右大弁も、たいそう優れた学識人なので、語り合った事柄は、たいへんに興味深いものであった。 漢詩文などを作り交わして、今日明日のうちにも帰国する時に、このようにめったにない人に対面した喜びや、お目にかかってかえって悲しい思いがするにちがいないという気持ちを趣き深く作ったのに対して、御子もたいそう心を打つ詩句をお作りになったので、この上なくお褒め申して、素晴らしいいくつもの贈物を差し上げる。 朝廷からもたくさんの贈物を御下賜なさる。 |

| 63 |

おのづから事広ごりて、漏らさせたまはねど、春宮の祖父大臣など、いかなることにかと思し疑ひてなむありける。 |

自然と噂が広がって、お漏らしあそばさないが、東宮の祖父大臣などは、どのようなわけでかとお疑いになっているのであった。 |

| 64 |

帝、かしこき御心に、倭相を仰せて、思しよりにける筋なれば、今までこの君を親王にもなさせたまはざりけるを、「相人はまことにかしこかりけり」と思して、「無品の親王の外戚の寄せなきにては漂はさじ。 わが御世もいと定めなきを、ただ人にて朝廷の御後見をするなむ、行く先も頼もしげなめること」と思し定めて、いよいよ道々の才を習はさせたまふ。 |

帝は、優れたお考えから、倭相をお命じになって、既にお考えになっていたところなので、今までこの若君を親王にもなさらなかったのだが、「相人はほんとうに優れていた」とお思いになって、「無品の親王で外戚の後見のない状態で彷徨わすまい。 わが御代もいつまで続くか分からないものだから、臣下として朝廷のご補佐役をするのが、将来も頼もしそうに思われることだ」とお決めになって、ますます諸道の学問を習わせなさる。 |

| 65 |

際ことに賢くて、ただ人にはいとあたらしけれど、親王となりたまひなば、世の疑ひ負ひたまひぬべくものしたまへば、宿曜の賢き道の人に勘へさせたまふにも、同じさまに申せば、源氏になしたてまつるべく思しおきてたり。 |

才能は格別聡明なので、臣下とするにはたいそう惜しいけれど、親王とおなりになったら、世間の人から立坊の疑いを持たれるにちがいなくおいでなので、宿曜道の優れた人に占わせなさっても、同様に申すので、源氏にしてさし上げるのがよいとお決めになっていた。 |

第四段 先帝の四宮(藤壺)入内 |

||

| 66 |

年月に添へて、御息所の御ことを思し忘るる折なし。 「慰むや」と、さるべき人びと参らせたまへど、「なずらひに思さるるだにいとかたき世かな」と、疎ましうのみよろづに思しなりぬるに、先帝の四の宮の、御容貌すぐれたまへる聞こえ高くおはします、母后世になくかしづききこえたまふを、主上にさぶらふ典侍は、先帝の御時の人にて、かの宮にも親しう参り馴れたりければ、いはけなくおはしましし時より見たてまつり、今もほの見たてまつりて、「亡せたまひにし御息所の御容貌に似たまへる人を、三代の宮仕へに伝はりぬるに、え見たてまつりつけぬを、后の宮の姫宮こそ、いとようおぼえて生ひ出でさせたまへりけれ。 ありがたき御容貌人になむ」と奏しけるに、「まことにや」と、御心とまりて、ねむごろに聞こえさせたまひけり。 |

年月がたつにつれて、御息所のことをお忘れになる折がない。 「心慰めることができようか」と、その人に相当するような女性たちをお召しになるが、「せめて比べられるほどに思われなさる人さえめったにいない世の中だ」と、厭わしいばかりに万事が思し召されていたところ、先帝の四の宮で、ご容貌が優れておいでであるという評判が高くいらっしゃる方で、母后がまたとなく大切におかしずき申されていられる方を、主上にお仕えする典侍は、先帝の御代からの人で、あちらの宮にも親しく参って馴染んでいたので、ご幼少でいらっしゃった時から拝見し、今でもちらっと拝見して、「お亡くなりになった御息所のご容貌に似ていらっしゃる方を、三代の帝にわたって宮仕えいたしてまいりまして、一人も拝見できませんでしたが、后の宮の姫宮さまは、たいそうよく似てご成長あそばしていますわ。 世にもまれなご器量よしのお方でございます」と奏上したところ、「ほんとうにか」と、お心が止まって、丁重に礼を尽くしてお申入れあそばしたのであった。 |

| 67 |

母后、「あな恐ろしや。 春宮の女御のいとさがなくて、桐壺の更衣の、あらはにはかなくもてなされにし例もゆゆしう」と、思しつつみて、すがすがしうも思し立たざりけるほどに、后も亡せたまひぬ。 |

母后は、「まあ怖いこと。 東宮の母女御がたいそう意地が悪くて、桐壺の更衣が、露骨に亡きものにされてしまった例も不吉で」と、おためらいなさって、すらすらとご決心もつかないでいるうちに、母后もお亡くなりになってしまった。 |

| 68 |

心細きさまにておはしますに、〔桐壺帝〕「ただ、わが女皇女たちの同じ列に思ひきこえむ」と、いとねむごろに聞こえさせたまふ。 さぶらふ人びと、御後見たち、御兄の兵部卿の親王など、「かく心細くておはしまさむよりは、内裏住みせさせたまひて、御心も慰むべく」など思しなりて、参らせたてまつりたまへり。 |

心細い有様でいらっしゃるので、「ただ、わが姫皇女たちと同列にお思い申そう」と、たいそう丁重に礼を尽くしてお申し上げあそばす。 お仕えする女房たちや、ご後見人たち、ご兄弟の兵部卿の親王などは、「こうして心細くおいでになるよりは、内裏でお暮らしあそばせば、きっとお心が慰むにちがいない」などとお考えになって、参内させ申し上げなさった。 |

| 69 |

藤壺と聞こゆ。 げに、御容貌ありさま、あやしきまでぞおぼえたまへる。 これは、人の御際まさりて、思ひなしめでたく、人もえおとしめきこえたまはねば、うけばりて飽かぬことなし。 かれは、人の許しきこえざりしに、御心ざしあやにくなりしぞかし。 思し紛るとはなけれど、おのづから御心移ろひて、こよなう思し慰むやうなるも、あはれなるわざなりけり。 |

藤壺と申し上げる。 なるほど、ご容貌や姿は不思議なまでによく似ていらっしゃった。 この方は、ご身分も一段と高いので、そう思って見るせいか素晴らしくて、お妃方もお貶み申すこともおできになれないので、誰に憚ることなく何も不足ない。 あの方は、周囲の人がお許し申さなかったところに、御寵愛が憎らしいと思われるほど深かったのである。 御愛情が紛れるというのではないが、自然とお心が移って行かれて、格段にお慰みになるようなのも、人情の性というものであった。 |

第五段 源氏、藤壺を思慕 |

||

| 70 |

源氏の君は、御あたり去りたまはぬを、ましてしげく渡らせたまふ御方は、え恥ぢあへたまはず。 いづれの御方も、われ人に劣らむと思いたるやはある、とりどりにいとめでたけれど、うち大人びたまへるに、いと若ううつくしげにて、切に隠れたまへど、おのづから漏り見たてまつる。 |

源氏の君は、お側をお離れにならないので、誰より頻繁にお渡りあそばす御方は、恥ずかしがってばかりいらっしゃれない。 どのお妃方も自分が人より劣っていると思っていらっしゃる人があろうか、それぞれにとても素晴らしいが、お年を召しておいでになるのに対して、とても若くかわいらしい様子で、頻りにお姿をお隠しなさるが、自然と漏れ拝見する。 |

| 71 |

母御息所も、影だにおぼえたまはぬを、「いとよう似たまへり」と、典侍の聞こえけるを、若き御心地にいとあはれと思ひきこえたまひて、常に参らまほしく、「なづさひ見たてまつらばや」とおぼえたまふ。 |

母御息所は、顔かたちすらご記憶でないのを、「大変によく似ていらっしゃる」と、典侍が申し上げたのを、幼心にとても慕わしいとお思い申し上げなさって、いつもお側に参りたく、親しく拝見したいと思われなさる。 |

| 72 |

主上も限りなき御思ひどちにて、 〔桐壺帝〕「な疎みたまひそ。 あやしくよそへきこえつべき心地なむする。 なめしと思さで、らうたくしたまへ。 つらつき、まみなどは、いとよう似たりしゆゑ、かよひて見えたまふも、似げなからずなむ」 など聞こえつけたまへれば、幼心地にも、はかなき花紅葉につけても心ざしを見えたてまつる。 こよなう心寄せきこえたまへれば、弘徽殿の女御、またこの宮とも御仲そばそばしきゆゑ、うち添へて、もとよりの憎さも立ち出でて、ものしと思したり。 |

主上もこの上なくおかわいがりのお二方なので、 〔桐壺帝〕「お疎みなさいますな。 不思議とそなたを若君の母君となぞらえ申してもよいような気持ちがする。 失礼だとお思いなさらず、いとおしみなさい。 顔だちや、目もとなど、大変によく似ているため、母君のようにお見えになるのも、母子として似つかわしくなくはない」 などと、お頼み申し上げなさっているので、幼心にも、ちょっとした花や紅葉にことつけても、お気持ちを表し申す。 この上なく好意をお寄せ申していらっしゃるので、弘徽殿の女御は、またこの宮ともお仲が好ろしくないので、それに加えて、もとからの憎しみももり返して、不愉快だとお思いになっていた。 |

| 73 |

世にたぐひなしと見たてまつりたまひ、名高うおはする宮の御容貌にも、なほ匂はしさはたとへむ方なく、うつくしげなるを、世の人、「光る君」と聞こゆ。 藤壺ならびたまひて、御おぼえもとりどりなれば、「かかやく日の宮」と聞こゆ。 |

世の中にまたとないお方だと拝見なさり、評判高くおいでになる宮のご容貌に対しても、やはり照り映える美しさにおいては比較できないほど美しそうなので、世の中の人は、「光る君」とお呼び申し上げる。 藤壺もお並びになって、御寵愛がそれぞれに厚いので、「輝く日の宮」とお呼び申し上げる。 |

第六段 源氏元服(十二歳) |

||

| 74 |

この君の御童姿、いと変へまうく思せど、十二にて御元服(奥入11)したまふ。 居起ち思しいとなみて、限りある事に事を添へさせたまふ。 |

この君のお童子姿を、とても変えたくなくお思いであるが、十二歳でご元服をなさる。 御自身お世話を焼かれて、作法どおりの上にさらにできるだけの事をお加えあそばす。 |

| 75 |

一年の春宮の御元服、南殿にてありし儀式、よそほしかりし御響きに落とさせたまはず。 所々の饗など、内蔵寮、穀倉院など、公事に仕うまつれる、おろそかなることもぞと、とりわき仰せ言ありて、清らを尽くして仕うまつれり。 |

先年の東宮の御元服が、紫宸殿で執り行われた儀式が、いかめしく立派であった世の評判にひけをおとらせにならない。 各所での饗宴などにも、内蔵寮や穀倉院など、規定どおり奉仕するのでは、行き届かないことがあってはいけないと、特別に勅命があって、善美を尽くしてお勤め申した。 |

| 76 |

おはします殿の東の廂、東向きに椅子立てて、冠者の御座、引入の大臣の御座、御前にあり。 申の時にて源氏参りたまふ。 角髪結ひたまへるつらつき、顔のにほひ、さま変へたまはむこと惜しげなり。 大蔵卿、蔵人仕うまつる。 いと清らなる御髪を削ぐほど、心苦しげなるを、主上は、「御息所の見ましかば」と、思し出づるに、堪へがたきを、心強く念じかへさせたまふ。 |

いつもおいでになる清涼殿の東廂の間に、東向きに椅子を立てて、元服なさる君のお席と加冠役の大臣のお席とが、御前に設けられている。 儀式は申の時で、その時刻に源氏が参上なさる。 角髪に結っていらっしゃる顔つきや、童顔の色つやは、髪形をお変えになるのは惜しい感じである。 大蔵卿が理髪役を奉仕する。 たいへん美しいお髪を削ぐ時、いたいたしそうなのを、主上は、「亡き母の御息所が見たならば」と、お思い出しになると、涙が抑えがたいのを、思い返してじっとお堪えあそばす。 |

| 77 |

かうぶりしたまひて、御休所にまかでたまひて、御衣奉り替へて、下りて拝したてまつりたまふさまに、皆人涙落としたまふ。 帝はた、ましてえ忍びあへたまはず、思し紛るる折もありつる昔のこと、とりかへし悲しく思さる。 いとかうきびはなるほどは、あげ劣りやと疑はしく思されつるを、あさましううつくしげさ添ひたまへり。 |

加冠なさって、ご休息所にお下がりになって、ご装束をお召し替えなさって、東庭に下りて拝舞なさる様子に、一同涙を落としなさる。 帝は帝で、誰にもまして堪えきれなされず、お悲しみの紛れる時もあった故人のことを、立ち返って悲しく思われなさる。 たいそうこのように幼い年ごろでは、髪上げして見劣りをするのではないかと御心配なさっていたが、驚くほどかわいらしさも加わっていらっしゃった。 |

| 78 |

引入の大臣の皇女腹にただ一人かしづきたまふ御女、春宮よりも御けしきあるを、思しわづらふことありける、この君に奉らむの御心なりけり。 内裏にも、御けしき賜はらせたまへりければ、「さらば、この折の後見なかめるを、添ひ臥しにも」ともよほさせたまひければ、さ思したり。 |

加冠役の大臣が皇女でいらっしゃる方との間に儲けた一人娘で大切に育てていらっしゃる姫君を、東宮からも御所望があったのを、ご躊躇なさることがあったのは、この君に差し上げようとのお考えからなのであった。 帝からの御内意を頂戴させていただいたところ、「それでは、元服の後の後見する人がいないようなので、その添い臥しにでも」とお促しあそばされたので、そのようにお考えになっていた。 |

| 79 |

さぶらひにまかでたまひて、人びと大御酒など参るほど、親王たちの御座の末に源氏着きたまへり。 大臣気色ばみきこえたまふことあれど、もののつつましきほどにて、ともかくもあへしらひきこえたまはず。 |

ご休息所に退出なさって、参会者たちが御酒などをお召し上がりになる時に、親王方のお席の末席に源氏はお座りになった。 大臣がそれとなく仄めかし申し上げなさることがあるが、気恥ずかしい年ごろなので、どちらともはっきりお答え申し上げなさらない。 |

| 80 |

御前より、内侍、宣旨うけたまはり伝へて、大臣参りたまふべき召しあれば、参りたまふ。 御禄の物、主上の命婦取りて賜ふ。 白き大袿に御衣一領、例のことなり。 |

御前から掌侍が宣旨を承り伝えて、大臣に御前に参られるようにとのお召しがあるので、参上なさる。 御禄の品物を、主上づきの命婦が取りついで賜わる。 白い大袿に御衣装一領、例のとおりである。 |

| 81 | 御盃のついでに、 | お盃を賜る折に、 |

| ♪8 |

〔桐壺帝〕 「いときなき 初元結ひに 長き世を 契る心は 結びこめつや」 |

〔桐壺帝〕「幼子の元服の折、末永い仲を そなたの姫との間に結ぶ約束はなさったか」 |

| 82 | 御心ばへありて、おどろかさせたまふ。 | お心づかいを示されて、はっとさせなさる。 |

| ♪9 |

〔左大臣〕 「結びつる 心も深き 元結ひに 濃き紫の 色し褪せずは」 |

〔左大臣〕「元服の折、約束した心も深いものとなりましょう その濃い紫の色さえ変わらなければ」 |

| 83 | と奏して、長橋より下りて舞踏したまふ。 | と奏上して、長橋から下りて拝舞なさる。 |

| 84 |

左馬寮の御馬、蔵人所の鷹据ゑて賜はりたまふ。 御階のもとに親王たち上達部つらねて、禄ども品々に賜はりたまふ。 |

左馬寮の御馬、蔵人所の鷹を留まり木に据えて頂戴なさる。 御階のもとに親王方や上達部が立ち並んで、禄をそれぞれの身分に応じて頂戴なさる。 |

| 85 |

その日の御前の折櫃物、籠物など、右大弁なむ承りて仕うまつらせける。 屯食(奥入12)、禄の唐櫃どもなど、ところせきまで、春宮の御元服の折にも数まされり。 なかなか限りもなくいかめしうなむ。 |

その日の御前の折櫃物や、籠物などは、右大弁が仰せを承って調えさせたのであった。 屯食や禄用の唐櫃類など、置き場もないくらいで、東宮の御元服の時よりも数多く勝っていた。 かえっていろいろな制限がなくて盛大であった。 |

第七段 源氏、左大臣家の娘(葵上)と結婚 |

||

| 86 |

その夜、大臣の御里に源氏の君まかでさせたまふ。 作法世にめづらしきまで、もてかしづききこえたまへり。 いときびはにておはしたるを、ゆゆしううつくしと思ひきこえたまへり。 女君はすこし過ぐしたまへるほどに、いと若うおはすれば、似げなく恥づかしと思いたり。 |

その夜、大臣のお邸に源氏の君を退出させなさる。 婿取りの儀式は世に例がないほど立派におもてなし申し上げなさった。 とても若くおいでなのを、不吉なまでにかわいいとお思い申し上げなさった。 女君は少し年長でおいでなのに対して、婿君がたいそうお若くいらっしゃるので、似つかわしくなく恥ずかしいとお思いでいらっしゃった。 |

| 87 |

この大臣の御おぼえいとやむごとなきに、母宮、内裏の一つ后腹になむおはしければ、いづ方につけてもいとはなやかなるに、この君さへかくおはし添ひぬれば、春宮の御祖父にて、つひに世の中を知りたまふべき右大臣の御勢ひは、ものにもあらず圧されたまへり。 |

この大臣は帝のご信任が厚い上に、姫君の母宮が帝と同じ母后からのお生まれでいらっしゃったので、どちらから言っても立派な上に、この源氏の君までがこのように婿君としてお加わりになったので、東宮の御祖父で、最後には天下を支配なさるはずの右大臣のご威勢も、敵ともなく圧倒されてしまった。 |

| 88 |

御子どもあまた腹々にものしたまふ。 宮の御腹は、蔵人少将にていと若うをかしきを、右大臣の、御仲はいと好からねど、え見過ぐしたまはで、かしづきたまふ四の君にあはせたまへり。 劣らずもてかしづきたるは、あらまほしき御あはひどもになむ。 |

左大臣にはご子息たちが大勢それぞれの夫人方にいらっしゃる。 宮がお生みの方は、蔵人少将でたいそう若く美しい方なので、右大臣が、左大臣家とのお間柄はあまりよくないが、他人として放っておくこともおできになれず、大切になさっている四の君に婿取りなさっていた。 劣らず大切にお世話なさっているのは、両家とも理想的な婿舅の間柄である。 |

| 89 |

源氏の君は、主上の常に召しまつはせば、心安く里住みもえしたまはず。 心のうちには、ただ藤壺の御ありさまを、類なしと思ひきこえて、「さやうならむ人をこそ見め。 似る人なくもおはしけるかな。 大殿の君、いとをかしげにかしづかれたる人とは見ゆれど、心にもつかず」おぼえたまひて、幼きほどの心一つにかかりて、いと苦しきまでぞおはしける。 |

源氏の君は、主上がいつもお召しになって放さないので、気楽に私邸で過すこともおできになれない。 心中では、ひたすら藤壺のご様子を、またといない方とお慕い申し上げて、「そのような女性こそ妻にしたいものだ、似た方もいらっしゃらないな。 大殿の姫君は、たいそう興趣ありそうに大切に育てられている方だと思われるが、少しも心惹かれない」というように感じられて、幼心一つに思いつめて、とても苦しいまでに悩んでいらっしゃるのであった。 |

第八段 源氏、成人の後 |

||

| 90 |

大人になりたまひて後は、ありしやうに御簾の内にも入れたまはず。 御遊びの折々、琴笛の音に聞こえかよひ、ほのかなる御声を慰めにて、内裏住みのみ好ましうおぼえたまふ。 五六日さぶらひたまひて、大殿に二三日など、絶え絶えにまかでたまへど、ただ今は幼き御ほどに、罪なく思しなして、いとなみかしづききこえたまふ。 |

元服なさってから後は、かつてのように御簾の内側にもお入れにならない。 管弦の御遊の時々、琴と笛の音に心通わし合い、かすかに漏れてくるお声を慰めとして、内裏の生活ばかりを好ましく思っていらっしゃる。 五、六日は内裏に伺候なさって、大殿邸には二、三日程度、途切れ途切れに退出なさるが、まだ今は若いお年頃であるので、つとめて咎めだてすることなくお許しになって、婿君として大切にお世話申し上げなさる。 |

| 91 |

御方々の人びと、世の中におしなべたらぬを選りととのへすぐりてさぶらはせたまふ。 御心につくべき御遊びをし、おほなおほな思しいたつく。 |

それぞれお二方にお仕えする女房たちは、世間から並々でない人たちをえりすぐってお仕えさせなさる。 お気に入りそうなお遊びをし、せいいっぱいにお世話していらっしゃる。 |

| 92 |

内裏には、もとの淑景舎を御曹司にて、母御息所の御方の人びとまかで散らずさぶらはせたまふ。 |

内裏では、もとの淑景舎をお部屋にあてて、母御息所にお仕えしていた女房を退出して散り散りにさせずに引き続いてお仕えさせなさる。 |

| 93 |

里の殿は、修理職、内匠寮に宣旨下りて、二なう改め造らせたまふ。 もとの木立、山のたたずまひ、おもしろき所なりけるを、池の心広くしなして、めでたく造りののしる。 |

実家のお邸は、修理職や内匠寮に宣旨が下って、またとなく立派にご改造させなさる。 もとからの木立や、築山の様子、趣きのある所であったが、池をことさら広く造って、大騷ぎして立派に造営する。 |

| 94 |

「かかる所に思ふやうならむ人を据ゑて住まばや」とのみ、嘆かしう思しわたる。 |

「このような所に、理想とするような女性を迎えて一緒に暮らしたい」とばかり、胸を痛めてお思い続けていらっしゃる。 |

| 95 |

「光る君といふ名は、高麗人のめできこえてつけたてまつりける」とぞ、言ひ伝へたるとなむ。 |

「光る君という名前は、高麗人がお褒め申してお付けしたものだ」と、言い伝えているとのことである。 |

【注釈】 |

||

| 巻末の奥入と本文中の付箋に記されている藤原定家の注釈を掲載した。 | ||

| ( )の中に、その出典名と先行指摘の注釈書を記した。 | ||

| 奥入01 対此如何 芙蓉似面柳如(白氏文集「長恨歌」、源氏釈) | ||

|

奥入02 在天願作比翼鳥 在地願為連理枝 (白氏文集「長恨歌」、源氏釈・自筆本奥入) |

||

|

奥入03 たますだれあくるもしらずねし物をゆめにも見じと思ひかけきや (伊勢集55、源氏釈・自筆本奥入) 書加之 |

||

|

奥入04 寛平遺誡 外蕃之人必所召見者在簾中見之 不可直対耳 李環朕已失之 慎之 (寛平御遺誡、源氏釈・自筆本奥入) |

||

|

奥入05 古哥也可用此一両首 今更にとふべきおもほへずやへむぐらしてかどさせりてへ (貫之集207) とふ人もなきやどなれどくる春はやへむくらにもさはらざりけり (古今集975・自筆本奥入) |

||

|

奥入06 まくらことに あけくれのことぐさといふ心也(自筆本奥入) |

||

|

奥入07 かたみのかむざし 長恨哥伝 指碧衣女 取金釵鈿合 各折其中 授使者曰 為我謝太上皇 謹献是物 尋(白氏文集「長恨歌伝」、自筆本奥入) |

||

|

奥入08 ともし火をかゝけつくして 同長恨哥 夕殿蛍飛思悄然 秋灯挑尽未能眠 (白氏文集「長恨歌」、源氏釈・自筆本奥入) |

||

|

奥入09 あさまつりことはをこたらせ給 春霄苦短日高起 従是君王不早朝 (白氏文集「長恨歌」、自筆本奥入) |

||

|

奥入10 右近のつかさのとのゐ申 亥一剋左近衛夜行官人初奏時<終子/四刻> 丑一剋右近衛宿申事至卯一刻 内竪亥一剋奏宿簡(出典未詳、自筆本奥入) |

||

| 奥入11 延長七年二月十六日 当代源氏二人(源髙明等)元服 垂母屋壁代 撤昼御座 其所立倚子御座 孫庇第二間 有引入左右大臣座 其南第一間置円座二枚 為冠者座<並西面円座前置円座又其/下置理髪具皆盛柳筥> 先両大臣被召 着円座 引入訖 還着本座 次冠者二人立座退下 於侍所改衣装 此間両大臣給禄 於庭前拝舞<不着/沓> 出仙華門 於射場着沓 撤禄 次冠者二人入仙華門 於庭中拝舞 退出 参仁和寺 帰参 先是宸儀御侍所倚子 親王 左右大臣已下 近臣等同候 有盃酒御遊 両源氏候此座<候四位親王/之次依仰也> 深更 大臣以下給禄 両源氏宅 各調屯食廿具 令分諸陣所々(出典未詳、自筆本奥入) | ||

| 奥入12 天慶三年 親王(成明親王)元服日屯食事 内蔵寮十具 穀倉院十具 已上検校 太政大臣仰調之 衛門府五具 <督仰/儲之> 列立 南殿版位東 其東春興殿西立辛櫃十合 件等物 有宣旨 自長楽門出入 上卿仰弁官 分所々 史二人 勾当其事 仰検非違使 令分給 弁官三 太政官二 左右近三具 左右兵衛二 左右衛門二 蔵人所二 内記所一 薬殿一 御書所一 内竪所一 校書殿一 作物所一 内侍所四 采女一 内教坊一 糸所一 御匣殿一(出典未詳、自筆本奥入) | ||

| 付箋① かずしらず君がよはひをのばへつつなだたるやどのつゆとなるらん(3オ7 誤貼付か) | ||

| 付箋② ある時はありのすさびににくかりきなくてぞ人はこひしかりける(出典未詳、源氏釈・自筆本奥入) | ||

| 付箋③ むばたまのやみのうつつはさだかなる夢にいくらもまさらざりけり(古今集647、源氏釈・自筆本奥入) | ||

| 付箋④ とふ人もなきやどなれどくる春はやへむぐらにもさはらざりけり(貫之集207・自筆本奥入) | ||

| 付箋⑤ ひとのおやの心はやみにあらねどもこを思道に迷ひぬる哉(後撰集1102、源氏釈・自筆本奥入) | ||

| 付箋⑥ 在天願作比翼鳥 在地願為連理枝(白氏文集「長恨歌」、源氏釈・自筆本奥入) | ||

| 付箋⑦ 夕殿蛍飛思悄然 秋灯挑尽未能眠(白氏文集「長恨歌」、源氏釈・自筆本奥入) | ||

| 付箋⑧ たますだれあくるもしらずねし物をゆめにも見じと思ひかけきや(伊勢集55、源氏釈・自筆本奥入) | ||

| 付箋⑨ 春宵苦短日高起 従此君王不早朝(白氏文集「長恨歌」、自筆本奥入) | ||

【本文校訂】 |

||

| 本書の親本(青表紙原本)の本文訂正跡と書写者一筆の訂正跡に従って、本行本文を訂正した。 | ||

| 備考--(本行本文/訂正本文) ミセケチ--$ 抹消--# 補入--+ ナゾリ--& | ||

| 訂正01 そしりをも--そしりをも(も/#も) | ||

| 訂正02 後見思ふ人--後見思へき(へき/$)人 | ||

| 訂正03 思ひわたりつれ--思(思/+わたり)つれ | ||

| 訂正04 ありけめ--ありけめありけめ(ありけめ〔後出〕/$) | ||

※(以下は当サイトによる)

明融臨模本「桐壺」(東海大学蔵桃園文庫影印叢書)を底本とし、その本行本文と一筆の本文訂正跡を基に本文整定をした

とのこと。

最も信頼されている写本・定家本として重視される順に、定家自筆本・明融臨模本・大島本。後の2つはいずれも定家本の写本とされる。